Psychiatrie als Identitätspolitik: Wie Trauma pathologisiert und Menschen in Diagnosen gefangen werden

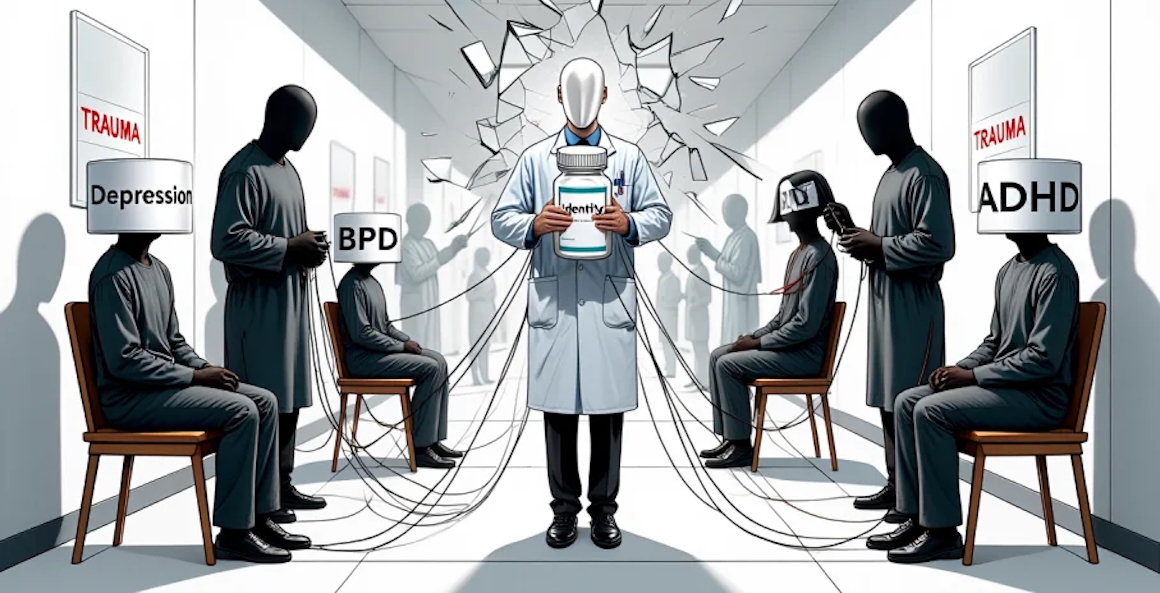

Im Podcast „Dysfunctional“ von Josh Connolly stellt die Psychologin und Bestsellerautorin Dr. Jessica Taylor eine radikale Frage: Ist die Psychiatrie auf Lügen aufgebaut? Mit schonungsloser Offenheit attackiert sie ein System, das Leid nicht nur falsch interpretiert, sondern gezielt pathologisiert. Statt Betroffenen zu helfen, so ihre These, verschärft die Psychiatrie ihre Probleme und hält sie in Abhängigkeit. Psychiatrie als Identitätspolitik: Wie Trauma pathologisiert und Menschen in Diagnosen gefangen werden.

Taylor schildert eindrucksvoll, wie Missbrauchsopfer als „krank“ abgestempelt werden. Frauen und Kinder, die Gewalt überlebt haben, landen mit Diagnosen wie „Borderline“ oder „Bipolar“ in den Akten. Damit wird ihr Schmerz zu einer Störung der Persönlichkeit erklärt, statt als natürliche Reaktion auf Trauma verstanden zu werden.

Psychiatrie als Identitätspolitik – Elektroschocks und Sprachlosigkeit

Besonders erschütternd ist ihre Erinnerung an ein 15-jähriges Mädchen, das nach einer Vergewaltigung Elektrokrampftherapie (ECT) erhielt. Die Folgen: Gedächtnisverlust, Erschöpfung, Orientierungslosigkeit. Für Taylor war dies ein Wendepunkt – ein Moment, der sie das medizinische Modell grundsätzlich infrage stellen ließ.

Sie erzählt auch von einer Frau, der Ärzte bescheinigten, sie habe eine „therapieresistente Depression“. Damit wurde ihr signalisiert: „Es gibt keine Hoffnung, du bleibst krank.“ Für Taylor ist das nichts anderes als institutionalisierte Verzweiflung.

Diagnose oder Etikett?

Ein roter Faden zieht sich durch die Episode: Diagnosen dienen nicht nur der Behandlung, sondern vor allem der Kontrolle. Wer eine Diagnose erhält, wird etikettiert. Damit lässt sich Verhalten erklären, abwerten und steuern.

Taylor weist darauf hin, dass viele psychiatrische Klassifikationen nicht auf harten Daten beruhen, sondern auf Abstimmungen in Fachgremien. So habe man sogar die Dauer, ab wann Traurigkeit als Depression gilt, per Mehrheitsentscheid festgelegt. Wissenschaft sieht anders aus.

Psychiatrie als Identitätspolitik – Die Chemie-Lüge

Ein zentraler Angriffspunkt ist die bis heute populäre „chemische Imbalance“-Theorie. Jahrzehntelang wurde Menschen erzählt, Depression sei ein Serotoninmangel. Antidepressiva sollten das Gleichgewicht wiederherstellen. Doch wissenschaftlich belegt ist diese These nie. Für Taylor ist sie ein Marketingtrick der Pharmaindustrie – simpel, verführerisch und vor allem profitabel.

Die Folge: Millionen Menschen schlucken Medikamente, die sie nicht heilen, sondern in eine Dauerschleife von Dosissteigerungen und Nebenwirkungen treiben. „Antidepressivum“ ist, so betont Taylor, kein wissenschaftlicher Begriff, sondern ein Werbeslogan.

Pathologisierte Kindheit

Besonders kritisch sieht sie den Umgang mit Kindern. Verhaltensweisen, die eigentlich normal sind – Bewegungsdrang, Langeweile im Frontalunterricht, Widerstand gegen Ungerechtigkeit – werden als Symptome von ADHS oder Autismus gedeutet. Damit können Schulen und Behörden Bedürfnisse erst dann anerkennen, wenn ein medizinisches Label existiert.

Für Taylor ist das medizinisches Gatekeeping: Kinder erhalten Unterstützung nur, wenn sie zuvor krankgeschrieben werden. Ein Mechanismus, der Eltern unter Druck setzt und Kinder stigmatisiert.

Die Macht der Sprache

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sprache der Psychiatrie. Wer sich selbst als „gestört“ oder „krank“ beschreibt, übernimmt die Logik eines Systems, das Leiden individualisiert und von gesellschaftlichen Ursachen trennt. Taylor fordert daher einen Perspektivwechsel: Gefühle wie Angst, Trauer oder Wut seien keine Symptome, sondern verständliche Reaktionen auf reale Missstände – Missbrauch, Armut, Diskriminierung, toxische Umfelder.

Statt zu sagen „mein ADHS spielt verrückt“, solle man fragen: „Wovor habe ich Angst? Was macht mich nervös?“

Psychiatrie als soziales Kontrollinstrument

Für Taylor ist Psychiatrie weniger Medizin als Identitätspolitik. Indem Menschen in Kategorien eingeteilt werden, lässt sich gesellschaftliches Verhalten steuern. Wer nicht funktioniert, wird zum Problemfall erklärt.

Historische Beispiele untermauern ihre Kritik: Fluchtversuche von Sklaven galten einst als Krankheit. Homosexualität stand bis in die 1970er im Diagnostikhandbuch DSM. Heute droht selbst ein „starker Sinn für Gerechtigkeit“ als Symptom gedeutet zu werden. Für Taylor ist klar: Jede Generation definiert neu, was „krank“ ist – und macht damit unbequeme Menschen unsichtbar.

Revolution statt Resignation

Josh Connolly (Youtube) teilt in der Folge eigene Erfahrungen. Er beschreibt, wie ihn die Sinnlosigkeit seines Jobs einst in eine Depression stürzte. Statt Medikamente zu nehmen, fand er Heilung durch neue Aufgaben im Ehrenamt. Seine Botschaft: Der Kontext macht den Unterschied.

Taylor ergänzt: Der wahre Skandal sei nicht individuelles Leid, sondern die Weigerung der Gesellschaft, strukturelle Ursachen wie Missbrauch, Armut oder toxische Arbeitswelten anzugehen. Stattdessen sollen Pillen die Symptome zudecken. Für sie ist das nichts weniger als ein dystopisches Kontrollsystem – eine Art „Black Mirror“ des realen Lebens.

Ein unbequemes Fazit

„Is Psychiatry Built on Lies?“ ist keine leichte Episode. Doch gerade in ihrer Radikalität entfaltet sie Kraft. Taylor fordert dazu auf, Diagnosen zu hinterfragen, die eigene Sprache zu reflektieren und Trauma als valide Reaktion auf reale Erfahrungen anzuerkennen.

Ob man ihrer Analyse zustimmt oder nicht – dieses Gespräch zwingt zum Nachdenken. Es zeigt, dass Psychiatrie nicht nur medizinische Praxis ist, sondern auch ein Spiegel von Macht, Profit und gesellschaftlicher Kontrolle.